皆さまこんにちは。ブログを読んでいただきありがとうございます。

今回は、前半で院長の経歴について触れたいと思います。個人的なことで申し訳ありません。院長は四日市市にある海星高校を卒業、三重大学を経て医師になりました。専門科がどのように決まるか知らない方も多いでしょうが、基本的には希望です。また、その科の中、何を専門にしているのかについては明確な取り決めはありません。院長は骨粗しょう症を専門の一つとしており、骨粗しょう症専門医という資格は取りましたが、資格を取るのが難しい訳ではありません。話を戻しますが、医学部6年生ごろには何科の医師になりたいか決め、その科の教授の所にお世話になりたい旨を伝えに行きます(入局といます)。院長は、整形外科医になるか耳鼻科医になるか悩み、最終的に整形外科を選択しました。

整形外科に入局した後は、教授に命じられるままに大学病院、村瀬病院(鈴鹿)、大学病院、北広島病院(北海道日本ハムファイターズの本拠地です)、大学病院、尾鷲総合病院、鈴鹿中央病院、三重大学大学院(2年間決まった病院勤務はなく学生をして腫瘍の基礎研究していました)、富田浜病院(四日市市)と転勤し、2018年8月、当地に開業しました。

“医局”という独特の制度があります。医師はどの病院で働きたいかを自分で決めるのは難しいところもあります。勤務先は基本的には三重大学の教授が、各医師の事情や各地の医療事情などを考慮しながら勤務先を決定します。給与などの待遇は各病院によって変わります。勤務地が自分で決めにくいところもあり、時代の変化と共に医局制度の維持が困難になりつつあります。これは医療以外でも、転勤がネックになりつつあるのと類似しています。医局制度の崩壊と共に、医師の数が多い都市部や待遇の良い病院への医局を介さない個人就職が増え、都市部と田舎の医師の配置の偏りが出てきているように思います。ただ、医局制度が崩壊していくと、都市部は良いでしょうが田舎の医療は厳しくなり、そのような医療機関に勤務する医師がますます減ることが予想されます。

院長の頃は、特に20代は1-2年で転勤が当たり前でした。病院によって違いがあるので、それぞれで学ぶことが多くありました。院長にとって最長の勤務先は、富田浜病院です。2010年4月に赴任し、8年お世話になりました(当院には富田浜病院出身のスタッフは多くおり、現在も富田浜病院や関連施設と協力して診療しています)。富田浜病院は、JR富田浜駅のすぐ近くにあります。大規模な病院ではありませんが、私が勤務していた頃は、けが、背骨の手術、関節の手術、スポーツの手術を多くしていました。現在は、背骨の手術が一段と増加し、三重県でも有数の症例数になっています。今回は、富田浜病院やグループについて紹介したいと思います。このブログで、他院の紹介をするのも変に感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、当院とは密接な関係にあります。

富田浜病院は大正7年に緑仙堂石田医院が設立されたことをルーツとしています。翌年に富田浜病院に改名しました。富田浜という地域を活かし、結核治療などを行っていました(当時は療養に向いていた土地でした)。昭和50年代に経営が傾いた時期がありました。そこで、東京で医師をしていた河野稔先生、河野稔彦先生が病院の立て直しを使命の一つに富田浜病院に赴任しました(以後を新生富田浜病院とさせていただきます)。その後、救急診療などを積極的に行い、徐々に病院は持ち直しました。さらにハードとソフト面ともに積極的に投資を行い、医療水準を一段と向上し、多くの手術をしています。現在は、新生富田浜病院では3代目の理事長にあたる河野稔文先生が運営の指揮をとっています(私は、河野稔彦先生と河野稔文先生に指導をしていただきました)。河野稔文先生の専門である背骨の手術では、Oアームナビゲーションという超高額な医療機器を導入し、安全に背骨の手術ができる体制を整えています。

富田浜病院がある敷地、あるいは隣接した場所には、関連する施設が多くあります。これは、河野稔先生が描いた、「トータル・ヒューマン・ヘルスケア・ユートピア(全人健康介護の理想郷)」を実現するためです。医療と介護は国の定めるルールに基づき行います。例えば、急性期病院(大病院がこれに当たることが多いです)は、骨折の手術を行いますが、急性期病院で1-2ヵ月リハビリをすることは、制度上なかなかできません。数カ月単位のリハビリが必要になれば、後方支援病院と呼ばれる病院への転院を勧められます。また、数カ月リハビリをしても自宅に戻ることが難しい場合は、施設などを探すことが多いです。施設の中にも種類があり、公的な支援の量が施設の区分により異なるために、それぞれの人の状態により行ける場所が変化していきます。状態が変わる度に、行き先を探すのは大変です。富田浜病院で勤務していて感心したことの一つが、医療から介護まで一体的に提供しているため、大半の患者さんが行き先に困らないようにグループ内で調整できることです。患者さんや家族の希望を聞きながら、適切な行き先を調整していました。

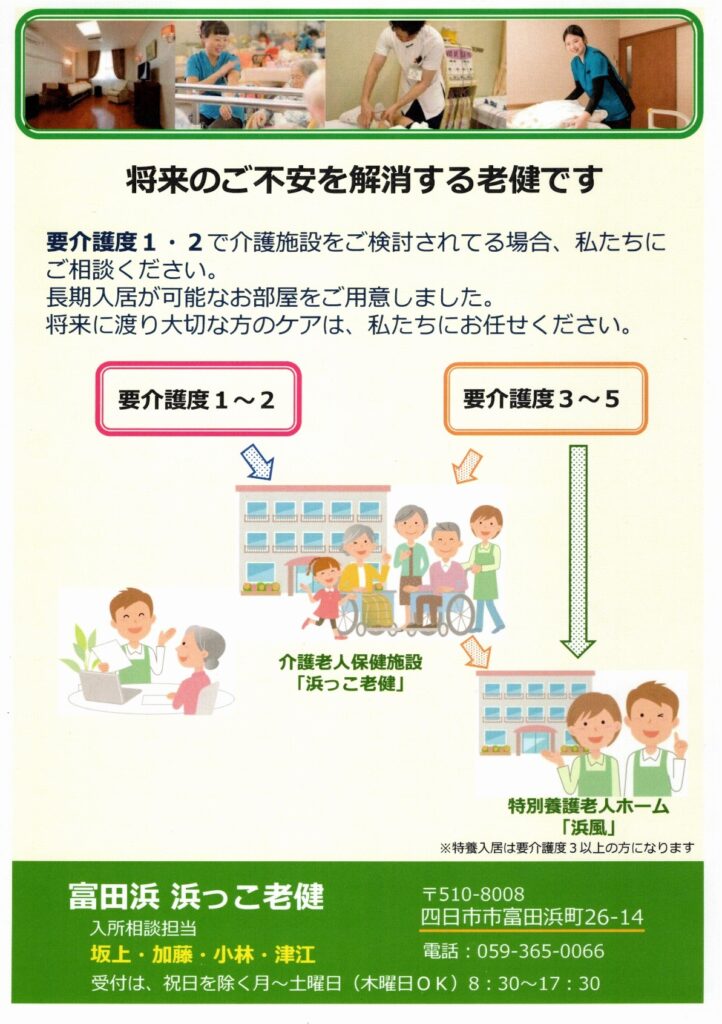

富田浜病院は急性期の受け入れ(手術や手術しなくてもケガの影響で自宅生活が困難な患者さん)、回復期の受け入れ(他病院からリハビリ目的の転院患者さん)ができます。富田浜病院では対応できない状態の患者さん(入院するほどではない、あるいは入院期間が長期になり制度上入院継続が難しい患者さん)や生活水準が低下し自宅生活が難しい方は、①老人保健施設、②小規模老人保健施設、③特別養護老人ホーム、④医療特化型サービス付き高齢者向け住宅などの入所施設があります。自宅生活が可能だが家族の助けだけでは難しく、お手伝いが必要な方は①通所介護事業所や通所リハビリテーションなどの通所サービス、②訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問給食事業などの訪問サービスがあります。また、介護支援(相談)も可能で、四日市市北包括支援センターもあります。分類などは難しく理解がしにくいと思いますが、私の印象としては困って相談したら、大概のことは対応してもらえます。富田浜病院グループは丁寧さが特徴の一つです。私が在職していたころに特別養護老人ホーム浜風が完成しました。私も将来、何かあれば富田浜病院グループでお世話になりたいな、と思っています。

気になる方は富田浜病院グループのホームページを見てください。

当院でも、富田浜病院グループ出身のスタッフも在籍しており、ある程度のご質問を承れますので、質問頂けましたら幸いです。わからないことは、当院からも富田浜病院グループに質問しますのでお時間を頂くこともあります。

今回、富田浜病院グループの職員さんが、当院近くの方で、困っているにもかかわらず、上手く施設に繋がらなかった事例があったために当院にパンフレットをお持ちになりました。

頂いたものを下に紹介します。