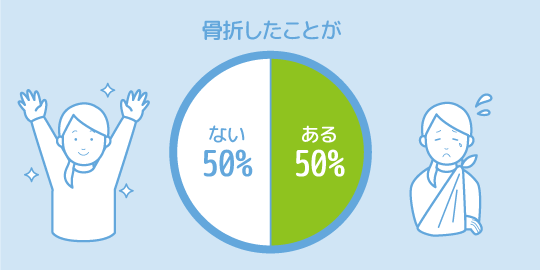

骨粗しょう症は進行するとちょっとしたことで骨折しやすくなりますが、骨折しなければ無症状の病気です。

そのため、骨折して初めて骨粗しょう症とわかる人が非常に多いことが問題となっています。

骨粗しょう症の人の割合は年齢が高くなるにつれ急激に増加します。

女性の場合、生理に変調をきたす時期から骨が弱くなります。

このため更年期以降の多くの女性にとって、骨粗しょう症は身近な病気です。

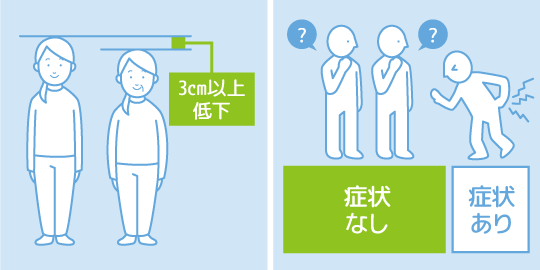

身長が低くなった人では、背骨の骨折が生じている場合が多くみられます。

発生件数が多い背骨の骨折は、その3分の2が無症状です。

無症状の骨折があるかどうかはレントゲン写真で判断できます。

骨粗しょう症治療薬は目覚しい進歩を遂げています。

この10年間に新薬が次々に登場しました。

従来からあった薬も投与間隔や投与方法が違うものが発売され、多くの選択肢ができました。例えば、毎日内服する必要があった薬が、今では1年に1回の点滴で治療可能となりました。

医療を提供する医療者からすると、薬の選択が複雑になり難しくなったともいえますが、当院の院長はこの数年で登場した薬の大半について臨床研究を行い、治療効果などを熟知しています。

内服薬では起床時に使用します。食べ物を食べると効果が減弱します。また内服後に横になると食道炎を起こします。円背の方には食道炎が起こしやすく注意が要ります。注射製剤も多く発売されています。

毎日1回食後に内服します。骨密度はあまりあがりませんが、骨がしなやかになることで骨折を予防します。

現在、背骨の骨折予防には最強のお薬です。自分で毎日注射するタイプ(簡単です)・週2回自分で注射するタイプ・週1回クリニックで注射するタイプがあります。

6ヶ月に1回の注射と毎日の内服を組み合わせた治療です。骨密度が増加しにくい太ももの部分でも骨密度が上がります。

骨のしなりを良くして骨折を予防します。SERM製剤と同様に骨密度はあまりあがりません。

2019年に使用可能になりました。発売前に行われた研究では、骨密度の増加や骨折予防の効果に関して良い成績が証明されています。月に1回の注射です。

2023年に使用可能になりました。発売前に行われた研究では、骨密度の増加や骨折予防の効果に関して良い成績が証明されています。毎日1回の注射です。

代表的な整形外科の病気・けがについて紹介します。ここでは、

①首・腰(背骨)の痛み

②肩の痛み

③ひざの痛み

④スポーツのけがの中で特に注意を要するもの(膝の前十靭帯断裂、腰椎分離症、足首の損傷)

4つの痛みについて紹介します。

最初にお断りしたいのは、痛みの原因は多様です。そのため、以下の内容は参考にするに留めて下さい。

整形外科を受診して、正確な診断を受けてください。

原因は4つに大別されます。

背骨は首から腰まで小さな骨がつながって出来ています。背骨には筋肉がくっつきます。小さな骨同士は関節や椎間板で連結されています。筋肉、関節や椎間板は程よく動きながら骨同士がぐらつかないようにバランスを取っています。

老化や体質など、様々な原因が重なって痛みが生じます。代表的な状態が脊柱間狭窄症や椎間板ヘルニアです。これらの病気は若返りの薬が出ない限りは、なかなか元に戻りません。出来るだけ快適に過ごせるようにすることが治療方針になります。多くの方は手術以外の方法を希望されます。近年登場した様々なお薬を効果的に使用しながら極力手術を避けて治療します。しかし、手術のタイミングを逸すると大きな障害が残ることもありますので、力が入らなくなった、ほとんど立っておれないなどの症状があれば手術を勧めるタイミングです。

よく手術をすると寝たきりになるからしたくないと言われます。寝たきりになるために手術を行う医師はいないですから過度な心配はしないでください。

腰痛の原因は「筋肉や骨・関節の異常」だけじゃない? 腰痛といえば、椎間板ヘルニアなどレントゲン検査で原因が特定しやすい「筋肉や骨・関節の異常」のせいだと思われがちですが、実は原因は様々。「痛みを抑える神経の機能減弱」「内臓の異常」など多岐にわたります。

腰痛はストレスなどにより症状が悪化する場合もあります。

気になる症状がある場合は医師にご相談ください。

また、腰痛が重大な病気のサインになっている場合があります。

感染症や腫瘍・がん、泌尿器や消化器などの内臓の病気、関節リウマチなどの病気が腰痛を引き起こすこともあり、腰痛で受診したら予想もしない病気が見つかったというケースも少なくありません。腰痛の原因が内臓由来を疑われた時は内科等を紹介させて頂いております。

肩は骨と骨で作られる関節面積は比較的小さく、筋肉や腱、腱板など他の構造物が複雑に絡み合って構成されている関節です。肩の痛みの大半は、老化に伴い各所が劣化して生じるもの、スポーツなどによる障害、何らかの理由で炎症が生じて痛みが出るものに大きく分類できます。

肩の病気で多いのは四十肩、五十肩で、肩関節周囲炎とも言われます。実際には40歳代、50歳代の人に限定で起こるわけではなく、60歳代、70歳代の方にも生じます。肩関節周囲炎は肩の周りに炎症が起こり痛い状態を示しています。痛みや肩が硬くなってしまい、肩の動きが悪くなります。そのため、髪を触ったりする動作や背中に手を回すのが苦手になります。肩関節周囲炎は、病気の総称的な面があり、今後、肩関節の周囲に炎症が起こる原因別に、病名が細分化されていくのではないかと思われます。肩関節周囲炎は自然と治ると教科書にも記載されていましたが、最近の研究ではそうではない可能性も指摘されています。当院ではお薬、注射、徒手のリハビリ、電気・温熱・超音波などの機械によるリハビリを効果的に組み合わせて治療します。また、特に夜間の痛みに悩む方には手術を勧めています。

また、60歳代以降には腱板断裂という病気が増えてきます。腱板断裂は、肩にある腱板と呼ばれる組織が裂けて起こります。断裂は、初期は小さい場合も多くあります。また、ケガをした記憶がなくても断裂が始まっていることがあります。断裂が徐々に広がり日常生活に支障をきたしてくる場合もあります。診断は、レントゲン検査だけでは難しく、MRで詳細に評価します。

ひざの痛みで受診される方の多くは50歳代以降の方です。ひざにはなん骨や半月板と呼ばれる構造物があり、これが老化や体質により悪くなります。そして痛みが生じてきます。治療法は、お薬、注射、徒手のリハビリ、電気・温熱・超音波などの機械によるリハビリを効果的に組み合わせます。また、それぞれの方にあう靴の中敷を作ったり、医療用のサポーターを用いたりします。手術を好んでしたい人は少ないでしょうが、病状が進むと手術以外では改善が乏しい状態になることもあります。そういった方には手術について話しています。

<よくある質問>

Q.水を抜くと癖になるか?

水はひざの中に炎症が生じて起こります、水を抜くと関節内の圧力が下がり、また水が一定量までたまります。水を抜いたから癖になっているのではなく、水がたまる状態が続く(炎症が続く)からたまるだけです。水の性状を見ることで検査になりますから、水がすぐにたまる可能性はありますが、意味はあります。

Q.痛み止めは癖になり、やがて効かなくなるのではないか?

痛み止めは消炎鎮痛剤と呼ばれるものです。ひざには炎症が起こっており、それを抑えるために痛み止めを使用します。やがて効かなくなるのではなく、病状が悪化して炎症の度合いが強くなっているために痛み止めの効果では十分に対応できなくなってきているのです。痛み止めには中毒性はありませんが、胃腸障害の副作用に関しては、十分に注意する必要があります。

Q.運動については?

痛みがあるときに、ひざに負担をかける運動は炎症を悪化させます。体重がかかった状態でする運動、ウォーキングや屈伸動作などは止めたほうがよいです。ひざに良い運動は、水泳や自転車など体重をかけずに行える運動です。

Q.健康食品は効果があるのか?

現時点で、明確な効果があるものはありません。健康食品は多岐にわたり把握できない状況です。副作用の問題もあるので、詳しくは販売している会社に問い合わせして下さい。病院ではヒアルロン酸の注射をしておりますが、これはなん骨の再生を目指したものではなく、炎症を抑えるために行っています。Q2

3つのけがを紹介します。ここでは、①前十字靭帯損傷、②腰椎分離症、③足首の損傷を説明します。この3つを取り上げたのは、適切な治療を受けるかどうかで、患者さんの将来に影響が出る可能性があることや、しばしば不適切な対応を受けやすいけがだからです。

①前十字靭帯損傷(スポーツ中の膝の大けが)

<特徴>

前十字靭帯損傷は膝のけがです。スポーツ選手が“怪我をして1年間復帰まで時間がかかった”となるのはこの怪我が多いです。前十字靭帯損傷は、膝の靭帯損傷の中で最も頻度の高いけがです。けがは、ジャンプ後の着地時、急激な方向転換、他人と接触した際に、膝に強い捻じりや圧力ができて損傷します。激しい痛みを伴うことが多く、歩行困難になることがあります。前十字靭帯損傷の特徴の一つに徐々に血がたまってくることです。膝の腫れと共に曲りが悪くなったりします。膝の関節内に膝の曲げ伸ばしに障害が出るほど出血することは、大きな特徴の一つで、大量出血している場合、前十字靭帯損傷や膝蓋骨脱臼骨折をまずは考えます。

<診断>

受傷様式の確認は大切です。徒手検査で膝のぐらつきを見ることもしますが、痛みのために十分行えないことが多くあります。膝に血がたまりやすいので、膝に注射をして血がたまっているか確認します。血が多くたまっているときは前十字靭帯損傷の可能性が高いです。MRIは診断に重要で、切れた靭帯の確認や靭帯損傷が生じる時には、太ももの骨が脛の骨の後ろに脱臼することが多く、この時に骨に小さなひびが入るのでこれを確認します。注意点ですが、損傷から数ヵ月経過するとMRIの診断精度は低下します。

<治療>

切れた前十字靱帯が自然に癒合することは考えにくく、再建手術を勧めます。スポーツをしなければ再建は、と思う人もいますが、前十字靭帯損傷は膝の安定性に重要です。前十字靭帯損傷を放置すると関節軟骨損傷や内側半月板損傷の有病率が上昇すると考えられています。十字靱帯(ACL)損傷診療ガイドライン2019でも、半月板損傷を予防する観点から保存療法を行わないことを推奨するとなっております。当院では手術をお勧めし、鈴鹿回生病院、海南病院、県立総合医療センターなどに紹介しております。

<注意点>

前十字靭帯損傷は負傷直後に痛みで困るのですが、しばらくするとなんともなく歩行や運動できる人が多くいます。ご自身は治ったと思っています。ただ、靭帯損傷は治らないことが多く、膝のゆるみがあるために、再度、脱臼を生じ痛みが出ます。放置しておくと、前述したように半月板損傷が生じやすいため、初発時に正しく診断、対応することが極めて重要です。

②腰椎分離症(子供の腰痛)

<特徴>

小学生から高校生くらいまでに生じる腰骨の疲労骨折です。分離症は、骨が未発達である成長期の子どもが、スポーツの練習などで繰り返し腰に負担をかけることで発症するといわれています。一方、スポーツ習慣のない学生さんも腰椎分離症になることもあり、体質による部分もあるのかもしれません。スポーツでは、野球、サッカー、バレーボール、バスケットボール、ハンドボール、体操など、体を反ったり、捻じったりする動作を繰り返すものに多く発生します。

分離症は第5腰椎に生じることが多く、片側だけ、両側に生じる場合があります。両側の方が予後は悪いです。骨折部位で言うと、第3腰椎、第4腰椎の順で骨癒合が得られやすく、傾斜がきつく圧力のかかりやすい第5腰椎は最も骨癒合が起こりにくい部位です。第2腰椎より上位の骨に分離症が生じているのを、院長は見たことがありません。

また、分離症が生じる年齢が若いほど予後は悪く(骨が未発達のためです)、特に小学生男子に生じた分離症は、将来、骨がずれてしまう腰椎分離すべり症へ移行する可能性があります。子供の腰痛は、転落など明確な外傷がなく1週以上続いておれば医療機関への受診を勧めます。

<診断>

分離症は早期診断が極めて重要です。特にレントゲンでは分離症が把握できない患者さんを、いかにMRIで診断するかが医師の腕の見せ所だと思います。まずレントゲン撮影を行います。この時、腰椎分離症がわかれば、残念ながら末期であることが多く、骨癒合を目指した治療は難しい状態のため、腰痛へのケアを行うという対処療法となります。末期でもでも小学生は骨癒合の可能性を信じて骨癒合を目指した治療を勧めています。

一方、レントゲンで腰椎分離症がわからない患者さんはMRI検査を勧めています。レントゲンで分離が見られない場合、2つの可能性があります。一つは分離症を生じていない可能性、もう一つは分離症が生じていてもレントゲンでは確認できない時期(比較的早期)の可能性が考えられます。レントゲンで発見されなかった場合、経過観察になったり、骨は心配ないと言われたりすることがあります。これは危険だと思います。分離症があってもレントゲンでは確認できない時期は治癒の可能性がある時期です。その大切な時期を逃すと分離症は治癒しない可能性が高まります。当院では、分離症が生じていてもレントゲンでは確認できない時期(比較的早期)の可能性がある場合、MRIでの精密検査を勧めています。院長の印象ですが、腰痛で受診する学生さんの1-2割は、MRIではじめて分離症が判明します。繰り返しですが、最初のレントゲンで分離症がわかる患者さんは末期で骨癒合は目指せず、レントゲンで分離症がわからない患者さんに対する対応が医療機関の質を分けるのです。分離症があることがわかれば、骨折部の評価をするためにCT検査を検討します。当院では、女性の患者さんの時には卵巣への被爆も考慮し、CT撮影をするか判断します。女性の患者さんにCT撮影する医療機関も多くあり、撮影するメリット、デメリットを勘案して各医療機関で判断によりますので、どちらが良いというのは一概には言えません。

<治療>

分離症の治療は、決まったものはありません。①オーダーメイドのコルセットを着用したほうが良いこと、②運動は控えた方が良いこと、③片側より両側の分離症の方が長くコルセットを着用したほうが良いこと、3つは分離症治療ではコンセンサスの得られていることだと思います。ただ、どれくらいコルセットをつけるか、どの程度の運動までしていいのか、などは医療機関によりまちまちです。現時点では正解はありません。当院では、片側の場合は3ヵ月程度、両側の患者さんは4ヵ月の着用を勧めています。また、体の硬さがあると、再発することも多くあるので可能な限りリハビリを勧めています。

③足首の損傷 スポーツ中に足首をひねることはしばしばあります。足首を捻じる場合、主に損傷するのは外側です。「たかが、足首の捻挫」という認識により病院受診しない方も多くいますし、病院に受診しても“捻挫ですね、サポーター巻いておきましょう”、とあっさり終わることもあります。これは足首の損傷の怖さがわかっていないと思います。当院では、足首の損傷の治療にも力を入れています。 スポーツ中などに足首を捻じると、大半で外くるぶし周囲を中心に損傷し痛みが生じます(以下;内反損傷)。この際、生じる現象は靭帯損傷の場合と剥離骨折の場合があります。いずれにしても2週間程度で痛みや腫れが改善して、治ったような気持ちになります。実際には、治ってはいない患者さんが多くいます。足首の内反損傷の特徴の一つは、正しい診断と治療が行われないと、靭帯修復が進まず後遺症が残りやすいことです。後遺症としては、運動時を中心に痛みが残ったり、足首の靭帯が機能しない状態でスポーツなどを行うと、足首の不安定性が改善していないため再受傷する可能性が高まることが挙げられます。また繰り返しの損傷は、足首周囲の骨軟骨損傷も生じさせ、将来の変形につながる可能性すらあります。

足首を捻った際に生じる損傷は年齢により若干異なります。ここでは、40歳位までの患者さんを念頭に述べます。まず10歳未満では、靭帯の強度が骨の強度より強いことが多く、骨が靭帯に引っ張られて剥離骨折が生じやすいとされています。初期のレントゲンではわからないことが多く、数ヵ月~何年もかけて剥離骨片が大きくなる場合もあります。この場合、剥離骨片に靭帯が付着しており、靭帯の緊張感が少ない状態になっており、そのために靭帯の機能が失われています。

10歳を過ぎると、骨が靭帯より強くなるために靭帯損傷が生じます。靭帯損傷は3つに分かれていて、最も軽いものを捻挫と言います。

<診断>

診察、レントゲン検査、エコー、MRIなどを行います。当院ではエコーはありません。

そのため、重症者にはMRIを行い、評価しています。押さえて痛い部位、出血や腫れの具合、体重がかけれるかどうかなどは重要な所見です。

<治療>

治療は、負傷3日間はRICEと呼ばれる応急対応が重要です。

● R;Rest(安静) 痛みと腫れを防ぎます。

● I;Ice(冷却) 冷却することで炎症を抑え、痛みを和らげます。

● C;Compression(圧迫) 内出血や腫れを軽減させることです。

● E;Elevation(挙上) 患部を心臓より高い位置に置く事で、足首の内出血と腫れを軽減させます。

当院では、以下のような治療方針で行っています。剥離骨折も靭帯損傷も治療は同じです。

| 状態 | 治療方法 |

| 歩行できる | サポーター(腫れが強くない患者さん)、シーネ(全周を覆わないギプス)*体重はかけて良い |

| 歩行できない | シーネ(全周を覆わないギプス) |

シーネをつける場合も、痛みが軽減するまで10日前後としています。それ以後は、サポーターに切り替え歩いて頂いています。大切なのは着用期間です。症状がなくなっても、剥離骨折や靭帯損傷が治った訳ではありません。症状がなくても基本的に軽症者は6週間、重症者は3ヵ月程度の着用を勧めています。その間にリハビリも併用しています。 適切に治療しても足のぐらつき感が残る場合は、専門の先生が診察される日に診察をお願いしております。

仕事中のけが(労働災害)や交通事故に国民保険や社会保険は使用できません。

労働災害は労災保険、交通事故は通常自賠責保険から支払われます。

仕事中のけがを隠して健康保険を使用することは不正になるだけではなく、労災保険であれば受け取れたはずの各種補償が受けられなくなります。

労働災害は会社で指定の用紙をもらいます。

それが保険証の代わりになります。

窓口負担はありません。

受付の際に「仕事中のけがである」旨をお知らせください。

交通事故の症状は、事故直後には自覚症状が無くても2〜3日経ってから痛みが出てくる場合もあります。

早い段階で治療を始めることが大切です。

当院では検査結果・患者さんの状態を見て

最適な治療方法をご提案いたします。

自費の治療でも面倒な手続きはほとんどありません。ご加入中の保険会社の担当者様へ通院の意思をお伝えください。保険会社との手続きは当院で承ります。

●ケガの程度により様々ですが、改善、回復が完了するまで治療をいたします。

●治療を始めてしばらくすると保険会社から治療の終了を勧められることがありますが、

まだ治療をすれば症状の改善・回復が見込める場合には治療を継続することができます。

●患者さんの症状によっては、傷病の症状が安定し、その傷病の症状の回復・改善が期待できなくなる状態となることもあります。その場合は患者さまに後遺症が残ったとして、当院で後遺症診断書を作成させて頂きます。

警察に速やかに事故の連絡をしてください。事故に伴う症状は、2-3日経過してから出現することもあります。事故後に警察への報告がないと自動車保険を請求する際に必要な「交通事故証明書」の交付が受けられなくなることがあります。

ご自身が加入されている保険会社へ連絡してください。その際、保険会社へ『にいみ整形外科』へ通院する旨を連絡してください。

受付の際に「交通事故で自賠責保険を利用する」旨をお知らせください。交通事故の場合には、当院が保険会社との支払いを代行させていただくため、基本的に患者さんの窓口支払いはありません。しかし、保険会社への連絡が済んでいない場合には一時的に実費負担(立替払い)となります。後日、当院へ保険会社からの連絡が入った後、患者さんには初診時にお支払いただいた治療費を全額ご返金いたします。立替払い分の返金は、お支払い時にお渡しした領収書と引き換えになりますので大切に保管してください。面倒な保険会社とのやりとりは当院で行います。

自賠責保険(交通事故)をご利用の方で、まだ治療をすれば症状の改善・回復が見込める場合には治療を継続することができる場合があります。必要に応じて保険会社と相談します。

患者さんがどのような不安を感じているのかをお聞きし、症状の原因を調べ、治療の方針などの説明を致します。不安なく治療に専念できるよう努めます。

当院では多くの設備があり、一日で全てを利用するのは難しいことがあります。その場合は検査やリハビリの予約をして待ち時間が少なくなるように努めます。

また、事故後しばらく受診されない方もいますが、事故から長期間経過すると事故との関連性の認定が難しくなるので、受診は早めにして下さい。受診したくても時間の都合が悪ければ、当院(0594-33-2133)に連絡をお願いします。

違いがわからずに困っている方も多くいると思います。

整形外科は医師が担当します。接骨院や整骨院は柔道整復師が担当します。

医師は医師法、柔道整復師は柔道整復師法により可能な業務が規定されています。

整形外科医は21,000人いるのに対して柔道整復師は68,000人おります(平成28年厚生労働省データ)。

柔道整復師学校の数は急増しており、年に4,000人前後の新規資格取得者がいます。

接骨院や整骨院が増加しているのはこのためです。

| 医師 | 柔道整復師 | |

|---|---|---|

| 資格 | 国家資格 | 国家資格 |

| 資格所得のための学校 | 医学部医学科で6年 | 大学・専門学校 |

| 許可された行為 | 医療行為 | 医療類似行為 |

| 診断 | 可 | 不可 |

| 画像検査 | 可 | 不可 |

| 投薬 | 可 | 不可 |

| 診断書発行 | 可 | 不可 |

| 損傷部位の固定 | 可 | 可 |

| 徒手療法・物理療法 | 可 | 可 |

●診察や検査結果に基づく医師・理学療法士・柔道整復士など多職種が参加したチーム治療

●診断書の発行や保険会社との交渉

●警察に対する診断書作成

●弁護士に対する医学的情報提供

●保険金を支払う保険会社に対する医学的情報提供

近年、交通事故を専門と謳う接骨院や整骨院が多くあります。

けがの診断をすることや診断書の発行は医療行為ですので、柔道整復師(接骨院・整骨院)には認められていません。後遺症に関する診断書は、症状の根拠となる画像所見が重要で、そのために補償が大きく変わる可能性があります。

後遺症に伴う補償は治療の最後に受けます。接骨院や整骨院で施術を受け治療が終わりになって後遺症診断書の存在を知り、困っている方を多く経験しました。

主に整骨院や接骨院にて医業類似行為を受けている方で、当院への受診がほとんどない患者様に関しては、診断書作成時に障害の根拠となるカルテ記載、画像検査がほとんどありません。

診断書作成などでトラブルになりますので、接骨院や整骨院を通っている方の当院での治療はお断りさせて頂いています。当院では、院長が信頼している柔道整復師が施術する接骨院や整骨院を除き、接骨院や整骨院への紹介状作成は一切行いません。ご理解ください。

不幸にして後遺症が残った場合は、治療の経過、残った症状、障害を丁寧に記載した診断書を発行します。

整形外科を受診する理由の一つに“痛み”があります。

2019年の国民生活基礎調査(厚生労働省)によると、

国民の有訴は、症状別にみると、

男性①腰痛、②肩こり、③鼻がつまる ・鼻汁が出る

女性①肩こり、②腰痛、③手足の関節が痛む

の順になっており、“痛み”を感じる人は多くいることがわかります。

さて、“痛みを感じる”とは、どのようなメカニズムでしょうか?

痛みを感じるのには数段階あります。

順番を示します。

①皮膚を叩かれるなどの皮膚に刺激が生じます。

この時、受容器という皮膚にあるセンサーが反応します。

②受容器から、皮膚近くにある神経に信号が送られ、

痛みの信号が体内に伝わります(神経の第1走者です)。

③背骨近くにある、脊髄に信号が伝わり、

次の神経にバトンタッチします(第2走者です)。

④神経を通って、“痛い”という情報が脳に伝わります。

ここで、次の神経にバトンタッチします(第3走者です)。

⑤脳のいくつかの場所を経由して、脳で痛みを認識します。

ここまでが、“痛み”を伝える神経の往路です。

次いで、体は次の反応をします。これは復路に相当します。

⑥脳で伝わった情報をもとに、先ほどと逆の順番で“痛み”に対する処理信号を送ります。それと共に、刺激が過度に脳に伝わらないようにブロック信号も送ります。脳から信号が発せられます。もちろん伝えるのは神経です(復路の第1走者です)。

⑦脊髄で次の神経に乗り換えます(復路の第2走者です)。

⑧信号が更に末端に伝わります(復路の第3走者です)。

痛みの種類を分ける方法はいくつもあります。

今回は感じ方に着目して紹介します。

①侵害受容性の痛み

これは皮膚の近くにあるセンサーが感じる痛みです。

具体的には叩かれる、捻じられる、熱いものや冷たいものを感じる、酸やアルカリに触れるなどで発生する痛みです。

②神経障害性の痛み

侵害受容性の痛みが治った後でも残る痛みで、

脊髄などの神経の変化が原因と考えられます。

具体的には、熱いものに触れていないのに焼けるような痛みを感じる、触るだけでびりびりする、傷が少しの刺激でとても痛い、などです。

③非器質性の痛み

うつ状態や睡眠障害、意欲低下など痛み以外に多くの随伴症状を伴う痛みです。

しばしば“本当に痛いのか?”、“大げさでは?”と誤解され、本人がますますつらい立場に立たされ、それが更に痛みを増幅させてしまいます。“中枢機能障害性疼痛”、という呼称が提唱されています。最近の研究では、脳の異常として考えられており、脳での“痛みを管理するネットワーク”に障害をきたしてきて生じていることが明らかになってきています。いきなり脳に異常をきたすのではなく、①や②に続いて生じていると考えられています。

痛みを取るために、様々な治療方法があります。

①センサー周囲の炎症を取る。

②“痛み”の刺激を繰り返し受けた脊髄周囲の神経は異常をきたすことが知られています。この異常を正すことで”痛み”を適切に感じるようにする。

③脳が痛みに敏感になっている状態を改善する。

②や③に関し、近年、痛みのメカニズムや痛みが慢性化するメカニズムが徐々に明らかにされてきています。例えば、痛みを長く感じている方では、脊髄後角と呼ばれるセンサーにつながる神経(神経の第1走者)と脊髄の近くの神経(神経の第2走者)をつなぐ中継地点で異常が生じることが明らかになっています。また、痛みにさらさせると、脳にある側坐核という場所やその周辺で様々な変化が生じ、痛みが頑固に残ることも明らかにされています。痛みの刺激により、比較的早期から脳の一部に血流障害を生じ、それが慢性化させる原因(結果かもしれません)になっていることも明らかになっています。このように、“痛み”は様々な変化を引き起こしながら慢性化していくと考えられています。今後も“痛み”のセンサーから脳に至るまで、“痛み”がどのように生じ、どのように慢性化していくかが、もっと明らかになると思いますし、それに対応した薬剤が登場すると思います。